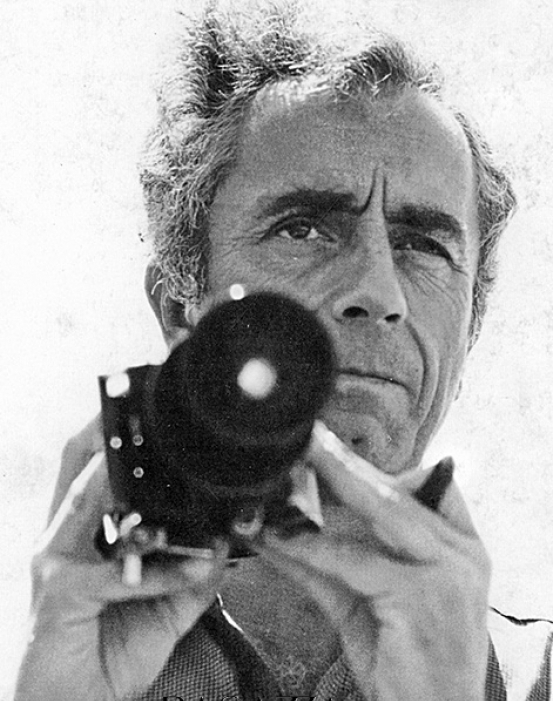

A propósito da retrospectiva completa e exibição de obras raras do cineasta Michelangelo Antonioni, até o dia 29/5, no CCBB Brasília, brasiliarios.com publica aqui texto de João Lanari Bo sobre o cinema do diretor italiano

Em uma carta escrita no final da vida, Roland Barthes desliza com a precisão e a fluidez de sempre sobre a obra artística de Antonioni. Para ele, o diretor italiano exibe em seus filmes as três virtudes constitutivas do artista, a saber a vigilância, a sabedoria e a fragilidade.

A vigilância é a virtude de captar a história, não apenas a grande História, mas a pequena história que subjaz no círculo íntimo das existências individuais, aquelas confinadas nas temporalidades particulares.

Cada personagem com seu tempo interior, passado vivido e futuro por vir, e o presente irredutível.

Sabedoria é a presteza no discernimento, a capacidade de jamais confundir sentido e verdade. Trata-se de uma operação delicada: é mais fácil carregar o sentido e produzir um suposto realismo, que satisfaz uma demanda preconcebida da audiência.

Antonioni, ao contrário, deixa sempre aberta a rota do sentido, suas narrativas oscilam sutilmente entre o patético e o insignificante. A incerteza do sentido.

A arte de Antonioni, realça o pensador francês, é a arte do interstício.

E a fragilidade? É a resultante inevitável, a dúvida existencial que assalta o artista “à medida em que ele avança na sua vida e na sua obra”.

Exprimir-se é trilhar a linha tênue entre o testemunho do seu tempo, das mudanças do mundo, e o “simples reflexo egotista de sua nostalgia ou do seu desejo”.

O texto de Roland Barthes é tão hábil, tão sintético, que funciona como uma espécie de alegoria para atrair nossa imersão na obra. Seduzidos por essa dialética sutilíssima, somos arrastados para uma filmografia que é, a um só tempo, estimulante e elusiva, ambígua e expressiva.

Confrontado com a hesitação dos personagens, com a dispersão das causalidades que movem a narrativa clássica e produzem a consequente abstração das emoções, o espectador frustra-se, angustia-se, a exemplo do que se passa na tela.

Incompreensão

Pode-se dizer, invocando uma dessas acepções banais e verdadeiras, que os filmes de Antonioni são incompreensíveis, assim como a vida é incompreensível.

Como organizar a vida, no plano das mediações individuais que nos deparamos diariamente, com um razoável grau de certeza?

A essa indagação corresponde, para o diretor italiano, como organizar o tempo e espaço dos personagens e seus desdobramentos, com o igualmente razoável grau de certeza? Em ambos, vida e filme, um mistério.

Se o cinema, afinal de contas, é um dispositivo de mediação através das imagens – consumimos audiovisual para dispor de uma instância de identificações e correspondências, que auxiliem, voluntariamente ou não, nossa inserção no mundo – o cinema de Antonioni é a ilustração desse mecanismo, é o ato mesmo de mediar. Um ato que por definição se exerce de forma errática, incerta, em permanente estado de suspensão.

Os personagens, que encarnam essa errância, também têm dificuldade de resolver suas vidas. Uns morrem, outros simplesmente desaparecem, e alguns fazem sexo compulsivamente.

De novo: confrontados, os espectadores sentem-se abandonados, condenados a uma recepção que acontece, por infelicidade ou não, independente do filme. Um distanciamento patológico, um sentimento vago e liminarmente ansioso.

O Olhar Documental

Contudo, trata-se de um olhar que foi decantado ao longo do tempo, aperfeiçoado, polido. E que se construiu dialogando com outros olhares – neorrealismo, de início – e em permanente embate com o sistema de produção.

“Gente do Pó”, o esplêndido documentário que rodou em 1943, é um exemplo de sua tenacidade: interditado pelos fascistas, o material foi descoberto no fim da guerra na República de Salò, reduzido à metade, sem as cenas da inundação que assolava os ribeirinhos. Montado e exibido em 1947, revelou-se um prenúncio do humanismo pós-guerra de Rossellini e De Sica.

Essa tenacidade para terminar os projetos seria um traço marcante na sua trajetória. Uma passagem crucial foi a assistência que prestou a Marcel Carne no soberbo “Visitantes da Noite”, em 1942.

Apesar do seu desacordo estético com o realizador francês, Antonioni absorveu dele o rigor da composição dos planos, o alto nível de exigência no preenchimento da imagem.

Dirigiu mais curtas ainda nos anos 40, seja inserindo lixeiros na paisagem urbana, seja desvelando os bastidores das fotonovelas, e acabou desviando de rumo.

Mais tarde diria, sobre “O Grito”, de 1957: é o neorrealismo sem bicicleta.

A Autonomia da Câmera

Michelangelo escreveu muitos roteiros e argumentos, e tinha um deles na gaveta quando apareceu a oportunidade. “Cronaca di un Amore”, de 1950 (“Crimes da Alma”, título no Brasil) inaugura um método estrutural que iria retornar em trabalhos posteriores, em especial na década de 60.

Ninguém outro que Gilles Deleuze enxergou aí os fundamentos do cinema moderno, onde a câmera assume uma autonomia que a exime de seguir os movimentos dos personagens, ou de movimentar-se em direção a eles: o olhar da câmera torna-se uma função pensante, expressando intenções, sequelas e consequências internalizadas nos personagens.

O filósofo francês ilustra a proposição com a famosa sequência da escada em espiral com o elevador no eixo central: os amantes, perseguidos pela culpa da morte acidental da amiga na juventude, são premidos pelo tempo, pelo remorso pelo passado, e pela catástrofe do futuro.

Sobem a escada fugindo de um possível encontro com o marido dela, enquanto o elevador trafega, lembrando a inexorabilidade do tempo. Encontram-se encurralados no presente. Imagens-óticas e imagens-sonoras: o cinema supera as imagens-movimento e inaugura a imagem-tempo.

Para Deleuze, essa interpolação injeta uma minúscula atemporalidade na progressão linear da narrativa, produzindo uma descontinuidade espacial. É por essa brecha que o fantasma da amiga morta fica à espreita.

Cesare Pavese

“Os vencidos”, de 1952, foi uma ideia ousada: adolescentes em Roma, Paris e Londres cometem crimes, sem explicação ou antecedentes. Os produtores se queixaram, mas a determinação de Antonioni não esmoreceu.

Um ano mais tarde, em “A Dama Sem Camélias”, faria sua primeira incursão na metalinguagem, filme dentro do filme.

Baseado em um livro de Cesare Pavese, “As amigas”, de 1955, lida com um cruzamento temporal: duas das protagonistas, uma retornando a um passado infeliz, e outra insegura no afeto futuro, amarram a trama.

Um entorno diverso as circunda, proporcionando uma mise-en-scène múltipla, onde a posição dos personagens no grupo corta e une, separa e consolida, conflitos e expectativas.

Alta intensidade dramática, que não impediu comentário de Italo Calvino, amigo de Pavese, em carta a Antonioni: o eixo do romance, os dilemas da modista Clelia, aparecem no filme integrados em um comportamento juvenil que empobrece o personagem. O conselho seria acatado, em especial para “A Aventura” e os papéis femininos.

“O Grito”, de 1957, foi em desde o início um projeto bidimensional: em relação às origens neorrealistas, pelo foco no protagonista proletário, e ao futuro, pela ênfase na internalização do drama pessoal do personagem nos dispositivos de linguagem, que seria a marca do diretor nos filmes subsequentes.

Antonioni teve a ideia do filme ao contemplar um muro: metáfora do achatamento psicológico do personagem, mas também, como salienta o filósofo Alain Bonfand, um fato visual, um quadro nu, superfície abstrata, árida, desolada. Assistindo “O Grito” não encontramos o muro, mas a temos a sensação permanente de estarmos diante do muro. Os impasses e as paisagens se anulam sucessivamente até o desenlace vertical.

Monica Vitti

O próximo, “A Aventura”, de 1960, foi vaiado desde o primeiro minuto quando exibido no Festival de Cannes. Antonioni e Monica Vitti saíram aos prantos antes do final.

No dia seguinte um expressivo grupo de personalidades, Roberto Rossellini e Georges Sadoul incluídos, assinaram manifesto de desagravo. O filme acabou ganhando um prêmio especial do júri.

Nesta que é sua produção mais celebrada e a mais experimental, Antonioni estende o tempo interior dos protagonistas, sugerindo uma opacidade do significado dos eventos, que ocorrem em espaços claros e reproduzidos em cinemascope.

Os objetos parecem esvaziar sua consistência interna, pela forma com que se apresentam aos olhares dos personagens e do espectador. O desconforto se dá pelo cansaço mental desse tempo estendido, expresso também nos movimentos de corpo, dos personagens.

O “desaparecimento do desaparecimento”, como sugeriu o crítico Pascal Bonitzer, sem dúvida o traço formal mais contundente do filme, ilustra a passagem do tempo da maneira mais cruel, o esquecimento. O fim, como os espaços na Sicília e adjacências, é aberto.

A despeito do nível de abstração que alcançou com “A Aventura” – que manteria em “A Noite”, de 1961, “O Eclipse”, de 1962 e “Deserto Rosso – o dilema de uma vida”, de 1963 – o cinema de Antonioni também era espetáculo, a começar pelo casting: Monica Vitti, que foi dubladora em ‘O Grito”; Alain Delon, seu par em “O Eclipse”; Richard Harris, em “Deserto Rosso”; e o magnífico casal de “A Noite”, Jeanne Moreau e Marcelo Mastroianni.

As escolhas traduzem uma estratégia de produção, mas também fazem parte da composição das imagens, a exemplo da pintura. Antonioni incorporou grandes artistas em seus filmes, como índice da narrativa –Mario Sironi, em “O Eclipse” – e como paradigmas de opções cromáticas - Pollock e Rothko, matrizes de “Deserto Rosso”. Realçar artificialmente o verde da vegetação e o cinza das árvores mortas, como no filme de 1964, sua primeira obra em cores, é o gesto mais eloquente do cineasta como pintor.

Na famosa entrevista que concedeu a Jean-Luc Godard em 1964, Antonioni revelou, a propósito de “Deserto Rosso”, que “tingir o mato em volta do barraco na beira do cais serviu para reforçar o sentimento de desolação, de morte...havia uma verdade na paisagem para mostrar, quando as árvores estão mortas, elas têm essa cor”.

Godard retrucou: “o drama não é mais psicológico, é plástico”.

Antonioni arrematou: “é a mesma coisa”.

Blow-up

Julio Cortazar, o formidável escritor, conta como ficou surpreso ao receber o telefonema de Antonioni para falar sobre “Blow-up”. “Pensei que era trote”, disse.

Tingir a relva do parque onde jazia o corpo granulado foi novamente o recurso para realçar aspectos plásticos e psicológicos – não apenas o parque, como revelou o estupendo fotógrafo Carlo di Palma, mas também de interiores e exteriores na Londres dos anos 60.

“Blow-up”, o maior sucesso de bilheteria do diretor italiano, é um thriller ao avesso: um fotógrafo narcisista e prepotente desvenda um corpo estirado no chão, e a descoberta desequilibra sua subjetividade.

Ao contrário dos filmes anteriores, desta vez o mal-estar emana do personagem-fotógrafo, aquele que vê o mundo através da objetiva, e instala-se no fragmento microscópico do grão da imagem.

Sua obsessão em ampliar o negativo leva a imagem fotográfica a assemelhar-se a um quadro abstrato (o comentário é de sua ex-mulher, agora amante do vizinho-pintor).

A despeito da objetividade, um tédio interior o toma de assalto. De perseguidor de objetos, passa a recusá-los: disputa a tapa o pedaço de guitarra de Jeff Beck, mas desvencilha-se dela logo em seguida, com displicência.

"Blow-up", com cortes rápidos e imprevistos, não abdica das suspensões da narrativa tão caras a Antonioni. Ao final, o fotógrafo parece estar assolado por uma espécie de náusea da objetividade, ao testemunhar um jogo invisível de tênis.

O filme termina com uma tomada aérea do protagonista, que desaparece no momento que o letreiro “the end” faz um zoom para o primeiro plano. Antonioni considerou esse plano sua assinatura pessoal.

Esta foi a primeira de uma série de produções filmadas fora do Itália pelo diretor (nos anos 50, “Os Vencidos” teve episódios rodados na França e Inglaterra). O próximo, "Zabriskie Point", de 1970, é certamente um enredo simples, disse Antonioni, mas “a questão não é ler entre linhas, mas sim de ler entre imagens”.

Com um estilo entre o documentário e a abstração, “Zabriskie Point” é quase uma paródia daqueles anos tumultuados na Califórnia.

A assembléia estudantil do início é fragmentada pela decupagem caótica de situações paralelas: planos abertos e cores fulgurantes enchem a imagem. A claridade ofusca.

A câmera mergulha no Vale da Morte, árida e quente depressão localizada ao norte do estado, o ponto mais baixo dos Estados Unidos. Sexo, drogas e rock-and-roll (a trilha é do Pink Floyd) ilustram o virtuosismo cromático.

Ao fim, umas das cenas mais impactantes que o cinema produziu: a explosão de uma mansão, filmada de 17 ângulos em câmera lenta, a pulverização radical do consumismo americano. Antonioni revelou que esta foi a sequência que teve mais prazer de dirigir em toda a vida.

China e África

O olhar documental de Antonioni voltou à tona no prodigioso “China”, o longo documentário que filmou no país seminal, àquela altura mal saindo da autoexclusão do surto revolucionário dito cultural, em 1972.

Ancorado na tolerância do Premiê Zhou Enlai, terminou sofrendo com as reviravoltas obscuras da política chinesa e foi, tal como “Gente do Pó”, banido no Império do Meio e sabotado pelos maoístas italianos.

Em carta que escreveu ao governo de Pequim, Antonioni desabafou: lutei contra o fascismo durante a guerra e fui condenado à morte - estamos, portanto, do mesmo lado. Somente em 2004 o filme foi exibido na China.

Cheio de imagens-afeto, “Zhong-guo” captou o tempo idílico de uma sociedade milenar egressa de sucessivos ciclos de turbulências. O tempo interior da paisagem humana que habita o documentário parece protegido do tempo histórico que ocupa o espaço social.

Filmado às pressas, em 22 dias, cinquenta planos por dia, é um milagre: a tenacidade, traço que sustentou Antonioni para completar “Gente do Pó”, prevaleceu.

Em 1975, o notável “Profissão: repórter”, com um casting estelar, Jack Nicholson e Maria Schneider. Um thriller com reverberação metafísica – a troca de identidades do principal personagem – e política, pela alusão às guerras de independência africanas e o comércio de armas.

Filmar é produzir imagens-meio, que veiculem a intercessão desses dois mundos, inóspitos e ensolarados.

O repórter, como o fotógrafo, persegue seu objeto: a pesquisa é para um documentário. A metalinguagem se expressa no abstrato vazio do deserto, por um lado, e no desconforto de visitar a própria casa com a identidade trocada, por outro.

O famoso plano final de sete minutos é sem dúvida a mais bem sucedida transposição entre interior e exterior no cinema. Sons e imagens, dentro e fora, no meio disso tudo um surdo estampido de um tiro, arma como silenciador.

Além das nuvens

Michelangelo Antonioni foi uma mente antenada na fronteira da ciência e tecnologia. Dizia que crise moral do nosso tempo tem sua origem no descompasso entre a liberdade da especulação científica e a vigência dos códigos restritivos e castradores do comportamento. Antonioni dialogava com pesquisadores e visitava laboratórios. Uma curiosidade militante.

“Mistério de Oberwald”, de 1980, é uma especulação sobre o estatuto da imagem, a partir de um retorno à Itália e à sua atriz-fetiche, Monica Vitti. Gravado em suporte eletrônico, permitiu experimentos de coloração inéditos, manipulação de pixels da imagem videográfica para descrever personagens e situações.

Antonioni estava certo, com duas décadas de antecedência. Hoje o digital tomou conta do cinema, da captação à distribuição e ao consumo. As consequências para um autor como Antonioni, entretanto, são múltiplas, de difícil controle.

Em 1982 roda “Identificação de uma mulher”, sobre um diretor de cinema premido entre a solução do roteiro e a mulher que o largou.

Cenas de sexo sem pudor ilustram a procura: ao final, uma neblina transfiguradora parece encerrar o filme e começar outro. O enigma do roteiro e da mulher convergem e parecem se fundir.

A afasia, por conta do derrame que sofreu em 1985, reduziu sua fala a cerca de dez palavras, segundo Wim Wenders, além de restringir os movimentos. Restou a mão esquerda, usada para desenhos rápidos.

A generosidade do diretor alemão tornou possível a produção de “Além das nuvens”, de 1995, seu último longa-metragem.

Quatro histórias de relações amorosas mais ou menos frustradas, que convergem para uma busca frustrada da realidade absoluta: nas palavras do belo texto de Adriano Aprà, neste filme Antonioni exercita o registro e a reflexão sobre essa aproximação, destinada ao fracasso.

Portas, vidros, janelas são diafragmas entre o olhar e a realidade olhada. Conduz tenuamente a história o alter ego John Malkovich, hesitando entre a observação e a introjeção. Nas palavras de Adriano: “não se pode ir além do filme o absoluto é constantemente deslocado para frente em uma outra imagem em uma outra história um outro amor um outro filme”.

O perigoso fio das coisas

«Os meus pensamentos são quase sempre sobre filmes», confessa Antonioni, lembrando que observar faz parte do seu trabalho de realizador: «Quando não tenho que fazer, começo a olhar. Há uma técnica também para olhar, ou melhor, há muitas. Eu tenho a minha».

“O perigoso fio das coisas” era um dos muitos argumentos não filmados de Antonioni. Filmado na costa da Toscana, com música-homenagem de Caetano Veloso, narra a encruzilhada de um triângulo amoroso, e integra o longa de episódios “Eros”, de 2004 (“Tentativa de suicídio”, de 1953, e “As três faces de uma mulher”, de 1965, também eram curtas inseridos em longas).

A despedida foi o experimento “O Olhar de Michelangelo”, também de 2004. Um diálogo silencioso, uma troca de olhares entre Antonioni e o Moisés, de Michelangelo, na Basílica de São Pedro Acorrentado, no Monte Ópio, em Roma. Poesia de mármore e poesia de imagens.