Maria Lúcia Verdi -

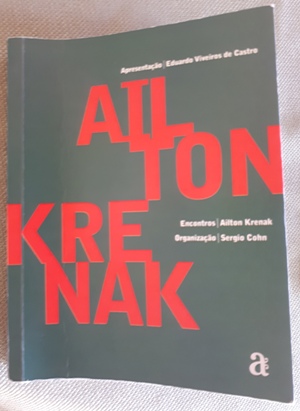

Recentemente, estava lendo “Ailton Krenak”, publicado pela Azougue Editorial, quando visitei a mostra “Dja Guata Porã, ou Rio de Janeiro indígena”, no Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR).

Seria tão importante que mostras como Dja Guata Porã fossem itinerantes pelo país! A relevância dela está em nos trazer, não apenas a informação histórica, etnológica e antropológica sobre as nações indígenas do Estado do Rio, mas, sobretudo, em estar montada como uma instalação didática que divulga uma luta que se afirma. Luta se tornou mais conhecida no Brasil e no mundo desde 1970 e, mais do que nunca, após a disseminação da internet.

O conceito de arte para os povos indígenas é distinto do nosso, para eles, arte é indissociável da vida concreta, cotidiana, permeia qualquer atividade, não é algo para ser pendurado.

A mostra expõe documentos, mapas, fotografias, vídeos, objetos e instalações sobre a arte de viver e sobreviver dessas Nações do Estado do Rio.

No Brasil, hoje, existem quase 900.000 indígenas, segundo o que aponta o Censo do IBGE de 2012, 305 etnias falantes de 274 línguas originarias.

Os movimentos e associações indígenas, bem como a Rádioweb “Yandê”, se fazem mais visíveis na vida do carioca, conforme o que ocorreu durante a ocupação da aldeia Maracanã, antigo Museu do Índio.

No Rio, atualmente, há um movimento de resistência cultural conhecido como Ressurgência da etnia Puri, sendo comovedor ouvir, na mostra em questão, os depoimentos de alguns dos poucos sobreviventes.

As nações indígenas, que tradicionalmente eram inimigas entre si, se uniram para poder encarar o Brasil.

A situação dos povos indígenas hoje é outra em relação a cinquenta anos atrás, houve crescimento populacional, seus representantes são reconhecidos em foros e instituições internacionais, mas ainda é uma minoria da sociedade brasileira que compreende a real complexidade da questão indígena e é solidária. “Eu acho que teve uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500 e depois uma descoberta do Brasil pelos índios na década de 1970 e 1980”. (AK).

Segundo Krenak, os índios não querem ser aculturados, querem permanecer “seres humanos”, como se chamam, mantendo tradições culturais antiquíssimas graças à educação pela oralidade.

A Mostra contém depoimentos de professores de distintas línguas e exemplares de livros bilíngues de alfabetização – existem hoje no país 3.085 escolas indígenas, com 20.238 professores e 283.300 alunos.

Querem perpetuar suas línguas, suas cosmovisões, embora saibam ser o português arma fundamental para que se relacionem com as contraditórias instituições brasileiras - “A importância de ser bilíngue e de ter liberdade para pensar é continuar uma narrativa, seja recebida nos sonhos, nos ritos, nisso que eles chamam de religião.” (A.K.)

Querem ter o direito de permanecer como são, mas não como estão, confinados ou mesmo sem terra. Aceitam a tecnologia e a informação na medida em que elas os ajudem a melhorar de vida, a usufruir, de modo respeitoso, dos frutos da natureza de suas terras.

Nós, os brancos, queremos sempre ser outra coisa, ainda que ancorados em casas e apartamentos protegidos; eles, ancorados em seus seres atemporais e luminosos, nos assustam com seu desejo de permanência.

Vêm de um passado e apontam para um futuro que desconhecemos, querem “nos educar” a cuidar da Terra para que possamos sobreviver e nós devolvemos essa atitude com desencantada ironia.

“Ailton Krenak” é leitura provocadora num momento em que os discursos políticos estão desacreditados. Em distintas entrevistas e textos, Ailton relata a história do movimento indígena, bem como da histórica criação da Associação dos Povos da Floresta, com os seringueiros e os ribeirinhos unidos às nações indígenas na luta pela sobrevivência de suas comunidades, por meio da atualização de conhecimentos tradicionais.

São bem-vindas as reservas extrativistas, as cooperativas, as “mini usinas” domésticas de tratamento de produtos da terra, bem como centros de pesquisa, que devem apoiar um tipo de desenvolvimento benéfico aos povos da floresta: “...um planeta inteiro precisa de gente com o espírito inteiro, com gestos equilibrados e com um mandamento harmônico.”

Raízes da aventura humana, disse Ailton, e eu me pergunto por que ainda nos assustam os seres humanos que foram chamados de índios pelos portugueses.

Creio que, além dos interesses econômicos nas terras demarcadas ou por demarcar, há um temor pelo que os índios simbolizam e os civilizados perderam: a liberdade, a espontaneidade, a conexão profunda com a natureza – a qual, segundo eles, representa o sagrado – e, primordialmente, o apego ao “ser” e não ao “ter”.

Uma pequena instalação me comoveu em particular, síntese dolorosa que é: o artista colocou uma rede num cubículo mínimo onde cabe praticamente apenas uma pessoa e, dentro da rede, um álbum de fotografias de parentes indígenas com poucas fotografias, muitos espaços vazios. Só isto (foto).

A rede dependurada tem a forma de uma canoa, a canoa é uma das imagens que eles usam para falar do planeta - uma frágil canoa onde seria preciso mover-se com delicadeza e cuidado.

Outra bela imagem é a de que precisamos “segurar o céu” para que ele não caia sobre nós, como vem ocorrendo com a nossa civilização.

Segurar o céu através da conexão do corpo e da mente com a natureza em torno e com o cosmos - se nos desconectarmos, ele cai.

“O espírito do nosso povo continua podendo viajar na face das águas, no vento, na floresta, através dos pássaros, através de muitos outros elementos da natureza. E eu tenho uma inabalável fé de que enquanto a gente puder fazer isso, o novo povo vai existir. ”, diz Ailton.

Para Krenak, os nossos pensamentos podem se conectar e conectando-se podem transformar a realidade.

Podemos “entrar nos sonhos” deles, dos poderosos que comandam os destinos do planeta, “fazer confusão no cérebro deles” - quem sabe, transformar a lógica do Capital, nos perguntamos com melancólico ceticismo.

Ailton é um dos tantos líderes e mesmo sábios indígenas como Raoni, Mário Juruna, David Yanomami, Marcos Terena e tantos xamãs e pajés, que apontam numa mesma direção: agir como o arco e flecha, que é puxado para trás para poder lançar a flecha para a frente.

A mostra Dja Guata Porã e a leitura de Ailton Krenak nos fazem vislumbrar algum fio de esperança, mesmo que frágil, num futuro que, desejamos, esteja sim sendo construído: “Estou experimentando com muita frequência essa visão: tudo que eu tenho é daqui pra frente [...]

É como se daqui pra frente você tivesse a eternidade, daqui pra trás só há o que você já viu.

E daqui pra frente tem tudo que pode vir a acontecer. ”Ailton, natural da região onde ocorreu o desastre do rio Doce (Uatu para os Krenak) tem programa semanal de rádio, o Papo de índio...