Maria Lúcia Verdi –

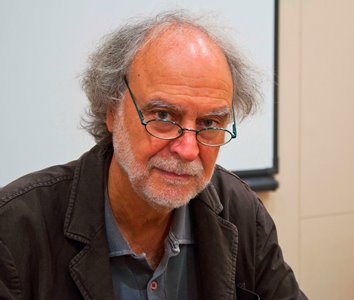

Massimo Canevacci, nascido em Roma, é Doutor em Filosofia, professor de Ciências da Comunicação e Antropologia Cultural na Universidade de Roma La Sapienza, Etnógrafo e Antropólogo, tendo realizado pesquisa de campo com os Bororo, no Mato Grosso. Professor no Instituto de Estudos Avançados, da USP, é autor de diversos livros, entre eles A cidade polifônica, sobre São Paulo.

Dedicado a observar e escrever sobre a contemporaneidade, Canevacci é um intelectual reconhecido internacionalmente. Apaixonado pelo Brasil (aquele Brasil que parece perdido), após o “golpe branco” cometido por Temer e seus apoiadores, Massimo devolveu, ao então presidente, a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul que lhe havia sido concedida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

A seguir, os principais trechos desta entrevista exclusiva concedida por e-mail direto de Roma, onde vive Canevacci:

Maria Lúcia Verdi - Enquanto antropólogo e etnólogo com doutorado em filosofia e especialista em artes visuais, observador compulsivo do tempo presente - híbrido, sincrético, onde, segundo você, as categorias desabaram – você se surpreendeu com a invasão de um vírus ter colocado de joelhos o planeta? O que pode nos dizer sobre a reação dos governos e da sociedade frente a esse impasse?

Massimo Cavenacci - Sinceramente, foi uma surpresa crescente. No início de março, devido a um “acaso necessário”, minha mulher e meu filho partiram para São Paulo, onde eu deveria reunir-me a eles. Parecia um vírus unicamente chinês. A explosão na Itália e particularmente no norte, Lombardia e Veneto, duas das regiões com qualidade de vida das mais altas da Europa, me deixou sem voz. Mudo frente a uma tragédia em relação à qual o governo nacional está dividido, na medida em que a saúde pública na Itália é administrada pelas regiões. Mas as regiões, assim como as cidades, com exceção de Milão, foram atropeladas pelo vírus, fazendo com que o Estado interviesse com o governo central.

Devo dizer que, não obstante os defeitos, foi o sistema sanitário nacional a barreira ao vírus, o que muito me emociona: aqui ele é público e gratuito, médicos e enfermeiros estão pagando com a vida a sua dedicação. A sociedade, no início, reagiu com uma força e alegria que supreendeu o mundo inteiro: muitas pessoas foram para os balcões cantar, tocar nos terraços, descer cestas dos balcões, uma cheia de coisas, outra vazia: “quem pode, dá; quem não pode, pega”. Agora esta capacidade de emocionar com o canto diminuiu, mas não a de doar alimentos. Compreendeu-se que será um longo período. Quando saio para comprar comida, uma vez por semana, a fila é ordenada e breve: 2-3 metros de distância e se entra somente quando um cliente sai.

Você tem postado em seu Facebook um belo e instigante, se assim posso nomeá-lo, Diário do Confinamento. Se esse isolamento tiver de ser muito longo e vier a modificar definitivamente as relações com o trabalho, com família e amigos você acredita que a cultura digital poderia “resolver”, de algum modo, essa situação?

Poucos dias depois de ter ficado só em casa, situação para mim inédita, precisei organizar a minha vida cotidiana. E a primeira ideia que tive, assim por acaso, foi a de iniciar a escrever as minhas impressões ou reflexões diárias, sem uma ordem ou um projeto: pela manhã, após o café, abro o computador e escrevo sobre um assunto que me ocorre quando ainda estou na cama. E continuo com uma doce e precisa obsessão. Confesso que também me diverte, e muito...

Quanto ao digital, tenho sido desde o início (ensinando Ciências da Comunicação na Universidade La Sapienza) um convicto apoiador das possibilidades descentralizadoras e igualitárias da internet. Nos últimos anos, tenho revisto essas posições: a web favorece também o que defini como uma “personalidade digital-autoritária”, desenvolvendo uma célebre pesquisa de Adorno.

Com esta catástrofe viral, retomei a confiança, sou menos ingênuo mas sinto que podemos restabelecer aquele projeto igualitário-descentralizado que me apaixonou. Enfim, a cultura e a comunicação digitais exprimem o conflito “político” muito mais radicalmente do que aquele clássico da sociedade. E talvez também exprimam um futuro liberado...

Alguns dos seus conceitos, enquanto pensador da cena contemporânea – todos muito originais, instigantes e nada acadêmicos - trazem à tona, antecipadamente, questões muito atuais que o mundo da cultura e do entretenimento está tratando. Penso na série Westworld, que se passa num parque-temático onde as personagens (humanos e robôs) são “espect-atores”, como você define, vivenciando narrativas que se misturam no tempo-espaço. Suas colocações sobre identidades dissidentes de si mesmas, o encontro com o desconhecido, as narrativas diversificadas que compõem o “multividual” são colocações oportunas para pensarmos tudo o que estamos vivendo, muito antes do vírus. Poderia nos dizer algo a respeito?

Posso dizer que os meus conceitos de ubiquidade, ou identidade ubíqua (e ainda mais, de utopia ubíqua), de sincretismos culturais, de polifonia urbana, de sujeito transitivo e de meta-fetichismo (que busca reuni-los numa constelação conceitual), por vezes podem ter antecipado tendências. Ou, mesmo, esclareceram manifestações inovadoras, no seu fazer-se. [A série] Black Mirror é um exemplo nesta direção, onde, juntamente com Westworld, se pratica a diferença dicotômica entre natureza\cultura, orgânico\inorgânico, humano\não humano. O conceito de multividuo, que me apaixona particularmente, atesta que o sujeito não é um indivíduo indivisível (in-dividuum = atomon), mas sim sua identidade pode ser ubíqua, transitiva, sincrética e polifônica...

Você escreveu “Fake in China – viagem de superfície ao país que está mudando o mundo”. Eu vivi em Pequim por quase seis anos e apreciei a honestidade do título – de fato, por mais que se adentre no enigma chinês, temos sempre a sensação de estarmos na superfície. O que você pode nos dizer da China frente ao horror de um vírus que, ao que tudo indica, se origina nos mercados tradicionais, aparentemente resistentes à toda transformação?

Ensinei seis meses em Nanjing e foi uma experiência extradordinária, devido às profundas diferenças em relação ao ensino na Itália ou no Brasil. É certo, a China é um subcontinente tão complexo, com uma história de vários milênios, que tentar compreendê-la me pareceu uma empresa impossível, por isto decidi mover-me na superfície, viajando por muitos lugares de grande beleza e de indiferença ecológica...

Nos mercados populares, verdadeiras experiências etnográficas, é possível encontrar animais vivos, ou espetados, que me eram frequentemente desconhecidos ou, quando eram galinhas, parecia que as via pela primeira vez.

É certo, lá há uma gestão vertical das políticas fundamentais, enquanto, naqueles mercados, cada um pode fazer o que quiser, ao menos assim parece: em síntese, o slogan “enriquecei” é, por assim dizer, liberalizado. Mas é impossível falar de política ou... de poder.

No entanto, encontrei estudantes extraordinários que se empenham motivados pelo desejo de mudar de vida. E estudam muito, nos moldes do programa dado. Pareceu-me que a formação autodidata, no sentido clássico, está ausente. Tudo, ou ao menos muito é focado sobre um projeto específico: o diploma...

Com sua vivência no Brasil e casado com uma artista brasileira, como você avalia, comparativamente, a situação brasileira frente à italiana neste momento de caos. Os ethos das duas culturas me parecem bem distintos, não obstante a participação italiana na nossa formação. Índios e negros fizeram a diferença. Ultimamente descobrimos, no Brasil, um parentesco com a Itália que estava velado: a atração pelo discurso fascista. Pode nos dizer algo sobre isso tudo?

Para mim, cada experiência no Brasil, seja em São Paulo, seja em Meruri, Mato Grosso, com a cultura Bororo, foi determinante, tanto quanto, senão além, da minha formação acadêmica. Devo muito ao Brasil, ou melhor, àquela parte do Brasil que vive no desejo e no empenho de transformar a vida, exatamente nas conexões com as culturas afro-brasileiras e indígenas, misturadas, como sabemos bem, com aquelas de origem europeia e também asiática (japoneses e posteriormente coreanos e chineses).

Por isto, em Roma, sempre ensinei buscando assumir o ponto de vista progressivo do Brasil sincrético e polifônico, conceitos que aprendi por lá...

Assim, foi com angústia que acompanhei o processo que defino como involução no país, muito semelhante ao que está acontecendo em outros lugares do mundo, da Itália aos Estados Unidos, da Hungria ao Egito, UK, Filipinas e aí vai. Quando o vice-presidente Temer organizou aquele golpe branco, sem entender que também ele era parte de um desenho de amplo espectro, lhe restituí a medalha que o embaixador Orlando Carbonar, em nome do presidente FHC me entregara, na Piazza Navona. Dia inesquecível para mim. O Cruzeiro do Sul, que me foi concedido, é incompatível com o que ocorreu e ainda mais com a eleição de Bolsonaro.

O fascismo histórico dificilmente pode ser repetido: foi o fruto de muitos elementos políticos e culturais que não são replicáveis. No entanto, o projeto autoritário, racista, homofóbico, sexista e, em economia, da aliança entre as centrais agroalimentares e o capital financeiro (Fiesp) - mas não aquele, industrial, que, no meu ponto de vista, conviveu bem com os governos Lula - tudo cimentado pelo super poder ultrarreacionário das igrejas evangélicas e de um subterrâneo moralismo repressivo a qualquer erotismo, o que apenas os estereótipos buscavam esconder: tudo isso criou um substrato popular que elegeu democraticamente Bolsonaro. Esta é a coisa mais preocupante. Ainda hoje leio que 60% dos brasileiros são contrários ao seu afastamento do poder.

Enquanto Trumpp modificou suas estupidezes iniciais sobre o vírus, Bolsonaro continua a dizer que é uma gripezinha porque, segundo penso, atrás disto está a visão evangélica segundo a qual o vírus ataca os pecadores e não as pessoas fiéis. Portanto, é a alma que se deve salvar com a gestão dos “pastores” e não a medicina, nem a ciência antivírus. Salvini afirma coisas semelhantes e também o Estado Islâmico. Nós nos encontramos, portanto, frente a um perigo diferente e, sob alguns aspectos, quase piores do que o fascismo histórico enquanto anticientífico e ultrafundamentalista.

Em tempo:

As respostas de Canevacci ficam ecoando em mim. Seu entusiasmo por um Brasil atemporal, com quem tanto aprendeu, seja com a vivência entre os índios Bororo, seja entre a intelectualidade e os estudantes paulistas.

Sua vivência na China, a percepção do enigma chinês, a China confuciana que obedece, que se encerra pelo tempo que for necessário, um país que desafia as interpretações, um sistema econômico sincrético, um neo-Império socialista-capitalista que se dispõe a ajudar o mundo neste momento de inimaginável crise. A China tradicional que ainda habita o ser profundo dos chineses, daí a resistência a mudar hábitos alimentares, o que acontecerá, sem dúvida, pois o PCC está avaliando esta necessidade e já agiu nesta direção.

Em sua página no Facebook, no texto sobre a Esperança, bandeira que temos de levantar, escrito a partir de uma lembrança da juventude – Luigi Tenco, o cantor que também emocionou o Brasil, e seu lirismo filosófico - dá a Massimo o gancho para dizer de sua relação com Shakespeare e o dilema hamletiano - aprovo a proposta do pensador italiano: talvez não mais o drama radical da escolha “Ser ou não ser”, mas talvez o oriental que nos propõe: “Não se trata de escolher entre ser ou não ser. Trata-se de imaginar o não-ser-ainda” . Esta proposta de Mássimo me dá esperança, sobretudo nestes tempos quase apocalipticos. (MLV)